老子曾经说过:“知足者富,强行者有志”,意思是说,懂得知足的人才是真正获得财富的人,坚持不懈地努力才是有远大志向的人。看似很简单的道理,但是面对现实生活时却很容易改变自己的初衷,不断膨胀的欲望,还有低谷时的沉沦,让人逐渐迷失自我,最后不是身败名裂,就是一事无成,这一点在古代很多名人身上非常明显。

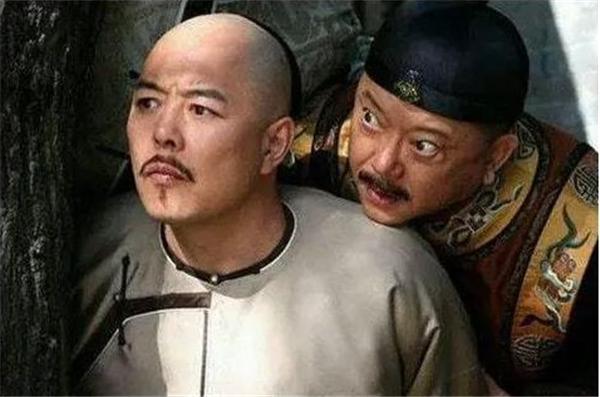

古代男子注重功名,苦读读书就是为了能够通过科举而一鸣惊人,从一个平凡百姓变成了朝中之臣。很多人还记着自己的初衷,忠心为朝廷效力,比如张廷玉;而有的人则慢慢失去了自我,慢慢被染黑,和珅就是其中的一个。和珅贪了十亿白银,临死前给子女下了两道密令,保全后代200多年,那么这两道密令是什么呢?

记忆超群,乾隆欣赏

和珅虽然出身在官宦之家,但他的父母早亡,并没有借多少的光,还差点被扫地出门,后来有好心的家仆和偏房照顾,才得以生存,他的童年过得并不快乐。后来和珅考上了“咸安宫”这座高等学府,他的才华得到了老师们的认可,都认为他前途无量。直隶总督冯英廉更是大胆“投资”,把女儿嫁给了名不见经传的和珅,可见年轻时的和珅是非常有才华之人。

只是和珅运气不好,也可能是不擅长发挥,科举考试名落孙山,后来借着老丈人的光被送到了皇宫之中做了一名小小的侍卫,每天就是鞍前马后地为乾隆皇帝站岗,任谁都没想到和珅能从一名小小的侍卫成长为一个手握大权的重臣。

一天,乾隆在看《孟子》时天色暗了下来,乾隆便让侍卫掌灯,刚好是和珅值班。他一边掌灯一边问乾隆看到哪里了,乾隆便随口告诉他一句,结果和珅把后面的内容一字不差地背了下来,并且连注解都说得明明白白。乾隆一看,这侍卫不是一般人啊,有如此超群的记忆力做侍卫可惜了,便提拔他去管理库房,和珅做得是井井有条,深得乾隆圣心,官职也是一升再升。

大权在握,皇帝宠臣

可以说,和珅是完全凭借自己的真才实学升上来的官职,据说他精通满、汉、蒙、藏四种语言,像四书五经这样的书都不在话下,初期的和珅踏实肯干,也是一位清廉为官的朝臣,有人贿赂他时,他都坚决不收,他知道树大招风的道理,更知道朝堂上的水很深,稍不小心就会翻船。

一次有个叫安明的人想得到提拔,便送礼给和珅,和珅没有收,他认为安明还是有一些才能的人,就提拔了安明。但是安明刚上任不久家中父亲去世,按照清朝体制安明要回家守丧三年,安明不想回家就隐瞒了此事。结果这事就被人抓住了把柄,连同和珅一起被参了一本,好在和珅及时把自己摘了出来,被判了个失察之罪,而安明则是被凌迟处死、全家籍没。

有了这个教训,和珅更加的小心谨慎,以他的聪明头脑怎能甘心让别人摆了一道,最终他扳倒了自己的劲敌,升任御前大臣,补镶蓝旗满洲都统,成为了大权在握的皇帝宠臣。这时和珅已经不再是那个青涩的毛头小伙,而是深谙御权之术的精明之人。

贪污十亿,家中自尽

乾隆是和珅最大的靠山,最初他也是私下里和乾隆以“套近乎”的方式升职,这是他得天的优势,若说最能揣磨圣心之人,那是非和珅莫属。乾隆喜功自大,认为自己把大清江山打理成为空前盛世的情景,他这个“十全老人”功不可没。他不是效仿康熙下江南,就是微服私访,一副贤明仁君的形象,却不知,他随便的一出行就要消耗掉大量的库存。

乾隆中期以后只顾贪图享乐,晚年时国库已经非常空虚,但乾隆已经养成了奢侈生活的习惯,这钱从哪来?和珅就是乾隆的钱袋子,只要没钱花,和珅就会给他安排明白,满足他的一切需求。而和珅的钱又能从哪来,当然就是不断地贪污受贿,为乾隆积攒家底。乾隆是吃人嘴短、拿人手短,所以晚年时期离不开和珅,当太上皇也要和珅在身边侍候,他依赖和珅已经成为了习惯。

嘉庆上位之后开始清算和珅,抄家竟然抄出了十亿两白银,是当时大清的15年收入,这大概是乾隆皇帝也没有想到的结果。乾隆把和珅当成了钱袋子,很多自己不好意思做的事让和珅去做,因此和珅很多过火的行为,乾隆也是有意纵容,结果纵容出来一个历史第一巨贪。最后嘉庆给了和珅最后一个颜面,让他在家中自尽。

两道密令,保全后代

正常情况来讲,像和珅这样大的贪官,抄没家产之后,不说诛连九族也得诛三族,但和珅的后代却平安无事。那个叫安明的小官只是因为没有回家守丧就被判了个“凌迟处死、全家籍没”,再看和珅犯了这么大的贪污罪,却被赐在家中自尽,而且祸不及子女,这除了嘉庆皇帝心慈手软之外,和珅还给子女下了两道密令,这才保全后代二百多年。

第一道密令就是:不留家谱。在古代都讲究宗族门面,宗族越大,就代表着根基越深厚,这就是为皇帝不敢轻易对那些老臣下手的原因,朝堂上的关系盘根错节,动一发而牵全身,不是万不得已的情况下,一般都不会处罚朝廷重臣,这都是错综复杂的宗族关系在支撑。

而和珅恰恰相反,不留家谱就意味着他家没有那么深的根基,即使皇帝生气,也不会牵连到太多的后代。以和珅的聪明头脑完全知道自己在做什么,甚至可以推测到自己不会有什么好下场,所以他为了避免牵连后代,就要求后代不留家谱,为他这一支保留香火。

第二道密令则是:不建宗祠。如果说留家谱是让家族的人谱上有名的话,那么建宗祠就是把家族的地点交待清楚了。古代很多大家族都有宗祠,有事没事都去祭拜,也形成不小的规模,荣耀的时候一起享福,犯错的时候一个也跑不了,和珅当然明白这样的道理,所以他不让后人建宗祠,这样才能保全后代。

小结

和珅是一个非常聪明的人,一般人不敢揣摩圣心,而他却把乾隆拿捏得死死的。从不贪到小贪是和珅在仕途成长的一个过程,而从小贪到巨贪,则是倚仗乾隆对他的宠信,乾隆花他的钱,他能拿出国库都没有的钱,乾隆知道从哪来,所以两人都心照不宣,你贪你的,我花我的,这就是乾隆纵容和珅的根本原因。

而和珅也深知自己“罪孽深重”,提前准备好了后事,给子女下了两道密令,整个家族低调做人,谁也没掀起什么风浪。他死之后,没有波及到家人,子孙后代都消停地过日子,这都在和珅的计划之内,敢说和珅不聪明吗?